神社やお寺に参拝はするものの、なんとなく見よう見まねでお参りしていませんか。

特に初めて参拝するときは緊張しますし、恥をかかないようにしたいですよね。

例え初めての参拝であっても、マナーをしっかり守って失敗しないようにするにはどうしたらいいでしょうか。

お寺と神社、「手を叩くのはどっち?」と、ならないように神社とお寺の正しい参拝の仕方を詳しくご紹介しますので、参拝される前に是非ご覧になってください。

神社とお寺の違い

神社とは

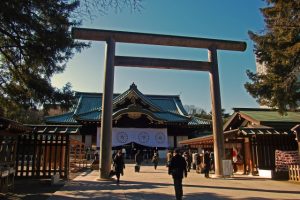

神社とお寺の違いは外観の違いでいうと鳥居があるのが神社です。

鳥居は神域と俗界を分けるための境界です。

お寺では香や煙の香りが漂っていることが多いですが、神社には香りはありません。

参拝する際に拍手を打ちます。

神社は神道に属しており日本の神様が祀られています。

その中でも「神宮」の称号のついた建物は格式の高い神社です。

日本においては神道の起源は仏教よりも歴史が長く、外国を起源とするお寺とは違い日本だけの宗教とされています。

神社の名称の最後につく「神社」や「大社」という称号は「社号」といいます。

社号には6種類があります。

大神宮(だいじんぐう):現在は「東京大神宮」などに用いられる特別な称号です。

宮(ぐう):格式が高く、特別の由緒を認められた神社につけられます。

大社(たいしゃ):地域信仰の中核をなる大きな神社に付けられた社号です。

神社(じんじゃ):もっとも一般的な神社の社号です。

社(しゃ):比較的規模の小さな神社の社号として用いられています。

「明神(みょうじん)」「権現(ごんげん)」といった社号もかつては用いられていましたが、神仏習合的な言葉なので、現在では通称として用いられています。

お寺とは

インド仏教の初期、釈迦(ゴータマ・ブッダ)と弟子たちは遊行生活を続けていましたが、釈迦が滅したのちに僧侶の定住化がすすみ、修行生活を営むための僧院が整備されるようになりました。

「寺」という言葉は中国では「役所」「官舎」を意味していましたが、インド人の僧侶が外国使節接待用の役所に宿泊したことに由来します。

また「院」は回廊をめぐらした建物のことで中国の寺にはたいてい回廊をそなえていたことから寺が寺院と称されるようになりました。

お寺は神社とは違い、鳥居ではなく山門があります。参拝の際には手を合わせて題目を唱えます。

お寺には、僧侶・尼さん・住職などがいて、御本尊として仏様が御安置されています。

呼び方が院・庵・坊・大師・寺院など数々ありますが、どれも同じ意味です。

神社では参拝時に御神体を拝み見ることが出来ませんが、寺院では御本尊を拝み見て祈りを捧げることが出来ます。

神社の参拝の仕方

正しい神社の参拝の仕方は、毎月一日、もしくは十五日に行なうのが古くからのしきたりです。

神社の参拝方法は拝殿で行う「昇殿参拝」と賽銭箱の前で行う「一般参拝」があります。

一般参拝の作法

- 鳥居をくぐる前に衣服を整えます。本殿に向かって小揖(しょうゆう:十五度くらに軽いお辞儀)してから参道に入ります。

- 参道の中央は神様が通るところ(正中:せいちゅう)なので通らず、また向かって右は上位とされているので左に寄って歩きます。

- 手水舎で手水をとり、心身を清めてからご神前に進みます。

- 軽く会釈をしてから鈴を鳴らし、賽銭箱に賽銭を入れて「二拝二拍手一拝」(「二礼二拍手一礼」ともいいます)の作法で拝礼し、軽く会釈をして退きます。

昇殿参拝の作法

初宮参り、七五三、厄除け、神前結婚式などは昇殿参拝です。

参拝の種類によって一部略す場合もありますが、基本的には同じなので覚えておきましょう。

1・着席まで

社務所で申込書に祈願内容などを書き、受付で玉串料などを納めます。

神職の指示に従い社殿に入ります。拝殿の手前で改めて手水を使うこともあります。

拝殿の入口で小損をして殿内に入ります。

拝殿は立って拝礼する立礼か座って拝礼する座礼があります。

座礼の場合は正座をし、立礼の場合は胡床(こしょう)という椅子に座ります。

2・修祓(しゅばつ)

修祓とは心身についた罪や穢れを祓う「お祓い」のことです。

神職が大麻(おおぬさ:お祓いする道具のこと)の前に出て祓詞(はらえことば)を奏上します。

立礼の場合は奏上されている間は立ちあがって深くお辞儀をします。

奏上が終わったら姿勢を戻しますが、座ってはいけません。

神職が大麻を持って自分の前まで進んできたら浅いお辞儀をして祓いを受けます。

祓いが終わったら姿勢を戻して着席します。

3・斎主/祭主(さいしゅ)一拝

斎主(祭主)とは、神事を主宰する人のことです。

斎主を宮司が務める場合は、宮司一拝といいます。

斎主が神前に進み一拝したら、参拝者は立ち上がり斎主に合わせてお辞儀をします。

4・献饌(けんせん)

神饌(しんせん:神様にささげる食事)を神前の案(あん:机状の台)に進めます。

供えるものは米や酒、海の幸や山の幸、塩や水などです。

あるいは受付で納めた玉串料が供えられることもあります。

または、あらかじめ供えられている場合もあります。

5・祝詞参上

祝詞とは神に祈るときに神前で唱える古体の言葉です。

立礼の場合は奏上中は起立して深くお辞儀をします。

6・玉串奏りて拝礼

玉串に真心を込めて神様に誠意を伝えます。

参拝者が団体の場合は代表者が玉串を奏り、同行者は後ろから代表者に合わせてお辞儀をします。

①神職から玉串を受け取り、左手で葉のほうを支え、右手で根元のほうを上から持ちます。胸の辺りで少し肘をはり、玉串の先のほうを少し高くします。神前の玉串案の前まで進み深くお辞儀をします。

②玉串を右方向に九十度水平に回し、左手を玉串の根元のほうへ下げ両手で根元を持ち祈念を込めます。

③左手を神前に進め、そのまま玉串を右に回します。

④根元のほうを神前に向けて案の上に置きます。

⑤ニ拝二拍手一拝で、拝礼をします。

⑥深くお辞儀をしたあと、自分の席に戻ります。

7.巫女舞・撤饌(てっせん)

拝礼のあと、神様に奉納する巫女舞が行なわれます。

その後、神前の供物を下げる撤饌が行なわれます。

8・斎主一拝

斎主の一拝に合わせて参列者も一拝して終了します。

9・直会(なおらい)

直会とは、祭事が終わってのち、供え物の神酒(みき)・神饌(しんせん)を下げて酒食する宴のことです。

直会は「直り会い」からきているとも言われていて、祭りに行なった潔斎(神事などの前に、酒肉の飲食その他の行為を慎み、沐浴などして心身を清めること)を解いて通常の生活に戻るために行なわれます。

一般的な昇殿参拝の場合には、拝殿を退出する際に御神酒を頂く形に簡略化されています。

最後にお札・お守り、撤下品(てっかひん:神前に供えられた品々を下ろしたもの)を頂き退出します。

手水舎とは

手水舎は、鳥居をくぐってすぐのところにある拝礼の前に手を洗い口をすすいで身を清める場所のことで、手を洗うことから、「てみずや」または「ちょうずや」と呼ばれています。

かつては神社に参拝する際に、近くを流れる川の水や湧き水で手を清めていました。

※手水舎は「ちょうずしゃ」「てみずや」「てみずしゃ」という読み方もあり、水盤舎(すいばんしゃ)、御水屋(おみずや)とも呼ばれています。

【手水舎の手順】

- まず軽く一礼してから、柄杓(ひしゃく)を右手で持って水を汲み、水を合(柄杓の器の部分)に一杯になるまで入れ左手から清めます。

- 柄杓を持ち替えて、右手を清めます。

- 再度柄杓を持ち替えたら、左手に水を受けて口をすすぎます。(柄杓に直接口をつけてはいけません)

- 最後に柄杓を縦にして、残った水で杓を洗い流して、柄杓を元の位置に戻します。

柄杓の水は汲み直さず、一度に全行程をやると見た目にもきれいです。

また、参拝の際にはハンカチを二枚用意しましょう。

一枚は普段通り手洗いなどに使い、もう一枚は手水舎で手を清めた際に使うようにすれば清浄さを保つことができます。

本殿に着いたら鈴を鳴らし、お賽銭を納め二拝二拍手一拝で参拝します。

(神社によっては形式が違います)

参拝の前に身を清めるのはなぜ?

神前で祈願をするときには、なぜ身を清める必要があるのでしょうか。

身を清めることを「禊・身滌(みそぎ)」といいます。

みそぎは黄泉(よみ:死者の世界のこと)より戻ったイザナギが日向(ひゅうが)の阿波岐原(あわぎはら)で身を清めたことが始まりと言われています。

本来のみそぎは素裸で、海や川に入り身を清めるものでした。

そのため、かつての神社の近くには海や川、池などにみそぎ場が設けられていました。

実はみそぎで清められなければならないのは身体そのものよりも、欲望や悪事で汚れてしまった心のほうなのです。

たとえ自分自身は悪事や欲深な行為、不道徳なおこないをしなかったとしても、そのようなことを見たり聞いたりしたり、そういう風潮のなかで生活をすると心は少しずつ穢れてしまいます。

したがって、心を洗うために身を清めるのが本来のみそぎなのです。

とはいうものの、参詣のたびに川や海で身を清めるのは負担が大きいため手や口をすすぐことでみそぎに代わるようになりました。

そして、みそぎ場まで行かずにすむように手水舎が設けられるようになったのです。

一説によると、最初に手水舎を設置したのは日光東照宮と言われています。

「二拝二拍手一拝」(二礼二拍手一礼)の作法

- 神様に敬意を表すために二拝(2回おじぎ)します。

- 神様を招くため掌を合わせて二拍手します。このとき、右手は少し下にずらします。(掌をずらすのは神と人がまだ一体になっていないという意味です。二度手を打つことで神を招き、その後掌を合わせることで神と人が一体となり、神の力を得ることができるのだそうです。)

- 神様を送り返す意味で最後に一拝(1回おじぎ)します。

※「礼」は30~45度の角度のお辞儀、「拝」はおよそ90度のお辞儀を意味します。

「二拝二拍手一拝」が参拝作法の基本となっておりますが神社によって異なる場合があります。

ちなみに伊勢神宮の場合は「八拝二拍手一拝」になります。

拍手を打つのはなぜ?

「拍手(かしわで)」は、神様を拝むときに手を打ち鳴らす行為のことです。

開手(ひらて)とも呼ばれています。

では、なぜ手を打つのでしょうか。

手を打ち鳴らすという動作は嬉しいときや感動したときに反射的に出る行動です。

また、喜びや感動を与えてくれた相手に対して敬意を表す意味でもあります。

実は、拍手を打つのも同じ意味があります。神様に出会えたことを喜び、敬意を表す行為なのです。

尊い存在に対して手を打ち鳴らして敬意を表す習慣は、古代の日本列島にありました。

その風習が神道に取り入れられたと考えられます。

神さまへの拝礼に手を打ち鳴らすのは日本だけの風習だそうです。

特殊な拍手として「忍手(しのびて)」というのもあります。

これは神道式の葬式である「神葬祭」に用いられる拍手で、音を立てないようにして打つのが特徴です。

また、「礼手(らいしゅ)」は直会(なおらい:祭事のあとの宴会)の際に用いられる柏手であり、一回だけ打ち鳴らします。

ちなみに通常の宴会で行なわれる「一本じめ」「三本じめ」も、拍手に由来しています。

お寺の参拝の仕方

寺院は僧侶にとっては修行と儀礼の場であり、生活の場でもあります。

一般人や在家信者にとっては仏に祈りを捧げ教えを学ぶ場所です。

寺院の入り口に立つ山門をくぐるということは、迷いの世界から悟りの世界への第一歩を踏み出すという意味を持ちます。

参拝者は一礼をし心を引き締めて境内に入るようにします。

寺院の参拝方法

- 山門の前で本尊に向かって一揖します。(「揖」とは浅いお辞儀のこと)

- 手水舎で身を清めます。(清め方は神社と同様)

- 灯明や線香が用意されていれば献灯・献香をします。

- 賽銭箱があれば一揖し、お賽銭を入れます。

- 鰐口(わにぐち)などの鳴らし物があれば鳴らします。

- 胸の前で合掌して祈ります。(手を打ってはいけません)

拍手を打ってはいけない

お寺で絶対にやってはいけないのは拍手を打つことです。

神社と寺院をツアーのように参拝して回っているうちに参拝の仕方がごちゃごちゃになっている人がいます。

稀にお墓参りでも手を打つ人がいるそうです。

お寺では決して手を打たないことをしっかり覚えておきましょう。

山門の敷居を踏んではいけない

山門の敷居をくぐるときは、敷居を踏まないようにします。

敷居を踏むのは、その家の主人の頭を踏みつけるのと同じといい聞かされた世代では無意識に踏まないようにするものですが、そういうことを習わなかった世代の参拝者はうっかりして踏んでしまうこともあるでしょう。

山門は寺院と外の世界の境界線です。境界線を踏む行為は無作法にあたるので気をつけます。

合掌して祈るときの唱え言葉

合掌して祈るときの唱え言葉は、宗派や本尊によって異なります。

たとえば、浄土真宗系であれば「南無阿弥陀仏」、日蓮宗系であれば「南無妙法蓮華経」、真言宗系であれば「南無大師遍照金剛」、また密教系の寺院であれば、その真言(各仏教ごとに決っている呪句)を唱えます。

両手を胸の前で合わせるのは、仏様と自分が一体になるという意味を持っています。

堂内に入れる場合は本尊を拝み、焼香や読経をして仏様との結縁を大切にしたいものです。

それは立派な供養であり、功徳を積むことにもつながります。

昨今の仏像ブームの影響もあり、「仏像を観る」と表現する人も見かけますが、仏像、特に寺院の本尊は信仰の対象です。

参拝者は「観る」のではなく、「拝む」という姿勢を忘れてはいけません。

寺院によっては写経や座禅を体験させてもらえるところもあります。

あるいは参拝者向けに住職や僧侶が法話をしてくれるところ、祈祷をしてくれるところもあります。これらは仏教を学び実践する良い機会となるでしょう。

神社・寺院の参拝時間はいつがいいか

「お参りは朝の方が望ましい」と言われています。

朝日を浴びて清らかな心で参拝できるからです。しかし、現代の生活では誰もが朝にお参りに行くのは難しくなっています。

日の出は神様がいらしたしるしで、日没は神様がお帰りになると考えられています。

したがって早朝の参拝が難しいのであれば日没までにお参りするとよいでしょう。

では、日没後にお参りをするのはいけないことなのかというと、そうでもありません。

「逢魔が時(おうまがとき:夕方のうす暗くなった時分)」には邪悪なものがよってくるという説もありますが寺院の山門、神社の鳥居には、外の世界と寺院・神社と区切る「結界」の役割があります。

そのため、魔物が入ってくるとは考えません。

ただし、人間の悪いのが入ってくるのは防ぎようがないそうで、財布を抜き取る輩が本堂に忍び込んでいることがあるそうです。

誰もいないと思ってゆっくり参拝している隙に、参拝者の足元のかばんから、こっそり財布を抜き取るとのこと。

人間界の魔物には結界は効かないようなので、夜の参拝をする際には十分にお気をつけください。

神社仏閣参拝時の服装

参拝するときの服装は男性ならダークスーツにネクタイ、あるいは華美でないジャケットを着用し、女性もできればスーツなどのきちんとした服装が好ましいです。

特に女性の場合は、肩が出ている服装やミニスカートなどの露出の多いデザインの服、サンダルなどを避けるようにします。

夏のような薄着の季節には上に一枚はおるようにするといいでしょう。

また、殺生をイメージする服装も避けるべきです。

例えば毛皮や革製品、刃物をモチーフにしたアクセサリーなどです。

そしてこれは基本的なことですが、不浄と礼儀をわきまえるためにも、何日も洗っていない服は避けるようにします。前日に入浴し、身体をきれいにしておくことも大切です。

参拝は遊びに行くところではないので、そのことを理解していればおのずとどのような服装がいいのかわかるはずです。

もし旅行先で参拝に行かれるときは、だらしない服装や肌の露出を避け、身なりを整えれば必ずしもスーツを着ていく必要はありません。

神社と寺院の宗教的違いとは?

神社は新道の宗教施設で、寺院は仏教の宗教施設です。

当然、両者には違いがあります。神社で奉仕するのは「神主」であるのに対し、寺院で奉仕するのは「僧侶」です。

僧侶は頭を丸めるのが原則です。

一番の違いは「死に対する考え方」であると言えます。

寺院には墓地が付随していますが、寺院にはありません。

寺院では死者は穢れの最たるものと考えられているため、境内には不浄なものを持ち込むことを禁じています。

「喪中」と混同されがちな「忌中(きちゅう)」という言葉があります。

「忌」とは死を畏れ忌みはばかるという意味の新道の言葉です。

したがって「忌」の期間である「忌中」は故人との関係性にもよりますが、最長で五十日間は神社へのお参りやお祭りへの参加、あるいはお札(ふだ)の取り替えをすることができません。

一方の仏教では輪廻転生(りんねてんしょう)、善悪応報の思想が支配的であり、人は生と死を繰り返すが、生まれ変わる境涯を決めるのは、その人の前世の行いのよしあしで決ると考えられています。

そのため釈尊の前世を例にした因果応報の話が説かれました。

仏教では「死」とは避けられない生と死の循環であり、一つの相(そう)であるため穢れという考えはありません。(相:仏教用語で「形」や「姿」の意味)

このように新道と仏教では「死に対する考え方」に大きな違いがあります。

関連記事

お賽銭っていくら入れるの?金額でご利益が違うの?

御朱印のもらい方と御朱印帳の使い方

まとめ

- 神社は鳥居があります。参拝する際に拍手を打ちます。参拝時に御神体を拝み見ることが出来ません。手水舎で手や口を清めてから参拝します。

- お寺には山門があります。参拝の際には手を合わせて題目を唱えます。御本尊を拝み見て祈りを捧げることが出来ます。

神社とお寺の参拝方法が「どっちがどっち?」にならないように覚えておくといいですね。神社とお寺の違いがわかれば、難しいことではありません。参拝の際は参考にしてください。